Die Qual der Wahl

Manchmal kommt es anders und auch anders als man denkt - da geht der Qual der Wahl die Qual der Schmerzen voraus. Einige gesundheitliche Einschränkungen zwangen mich Anfang des Jahres zum Umdenken, rein radlerisch... Ungezählte Internet-Stunden verbringe ich im Winter mit der Recherche für das ultimative Reiserad. Gemeinsam mit einem Radlerfreund radele ich zu diversen Radläden, schließlich zu einem am Rande der Stadt, der neben den Extravaganzen moderner Fahrradtechnik auch diverse Liegeräder anbietet. Wir drehen abwechselnd ein paar Proberunden mit einem Liegedreirad der Marke Kettwiesel. Mühelos unterstützt der Hilfsmotor und das achtgängige Automatik-Getriebe (Steps-Shimano) an den Lößnitzer Weinbergen. Doch das Geräusch des Tretlager-Antriebs, dem ich quasi immer hinterherfahre, empfinden meine sensiblen Ukulele-Ohren als zu geräuschvoll. Auch die Länge des Fahrgestells erscheint mir nicht sehr praktikabel fürs Unterstellen oder Transportieren. Nein, ich weiß nicht...

|

|

Am nächsten Tag bringe ich das Rad zurück zur Tretmühle, so heißt der kleine Laden in Radebeul. Bei der Fahrt am Elbufer habe ich heftigen Gegenwind, die Rennradler krümmen sich. Ich halte ohne Anstrengung mit, denn der Wind bekommt bei der flachen Liegerad-Position deutlich weniger Widerstand. Im Grunde fällt meine Entscheidung für diese Art des Radelns beim Überholen eines recht sportlich gegen den Wind kämpfenden Normalradlers. Im Laden ist alles nur noch eine Frage der Konfiguration spezieller Komponenten - darüber hatte ich mir schon gründlich Gedanken gemacht. Ich weiß längst: Ich bin zu alt, um Kompromisse zu machen. Halblösungen kommen nicht mehr in Frage. Nur das Beste ist gut genug.

Ich verlasse den Radladen nach mehrstündigem Abwägen der Vor- und Nachteile dieser oder jener Ausstattung. Der junge, noch in Ausbildung stehende Verkäufer, dem die alles entscheidene Beratung zuteil wurde, braucht nicht viel Überzeugungsarbeit leisten - ich staune dennoch, dass sein Chef ihm eine so finanzträchtige Angelegenheit überlässt. Denn noch schwanke und hadere ich ein wenig. Ich erbitte mir noch eine Bedenkpause und verlasse den Laden - in einem der Straßencafés von Altkötzschenbroda trinke ich ein Bier. Mir geht das Lied aus der Nachkriegszeit durch den Kopf, als die Züge von Berlin nach Dresden hier endeten, weil die Dresdner Bahnhöfe von Bomben zerstört waren: Entschuldigen Sie, fährt dieser Zug nach Kötzschenbroad? Jaja, vielleicht, wenn's mit der Kohle noch reicht...

Ob's mit der Kohle noch reicht, erfahre ich nach interner Rücksprache mit meinem Finanzminister. Der Gesundheitsminister hat bereits vor etlichen Wochen zugestimmt. Ich radle zurück zum Laden, bin fest entschlossen, glaube ich. Ich zögere. Nein, jetzt wird Fahrrad mit Speichen gemacht. Ich treffe die teuerste Entscheidung meines Lebens. Ich spüre den Schweißfilm auf meiner Stirn, als der von mir anzuzahlende Betrag die Konten wechselt.

Die spannendsten Wochen meines Lebens

Gut vier Wochen muss ich nun auf mein neues Gefährt warten - ist halt nichts von der Stange. Ich habe mich für ein Fahrrad entschieden, das mir auf langen Strecken Komfort bieten und mich auch in zehn Jahren noch aus tiefen Tälern in luftige Bergeshöhen pedalieren lässt. Die einmonatige Wartezeit macht mir nichts aus, glaube ich... 30 Jahre in der Zone, da hat man das Warten gelernt, das Warten in Warteschlangen, das Warten auf Freiheit - die Freiheit, eigene Wege zu finden, zu gehen, zu reisen, zu radeln, wohin man will. Bis zum Lieferterimin am Vorabend von Himmelfahrt habe ich noch viel Ukulele-Arbeit und einiges sonst zu tun - wie sollte die Zeit da lang werden? Ich telefoniere mit der Liegaradfrau, deren Videos ich im Internet von der ersten bis zur letzten Sekunde studierte. Am Abend rufe ich sie an und erzähle ihr von meiner Entscheidungsfindung, an der sie indirekt teilhat.

Trotz meiner vermeintlichen Gelassenheit verfolgt mich die große Entscheidung bis in den Schlaf - in einem Traum erlebe ich schon eine Woche später die Auslieferung des Rades. Der Wunsch ist der Vater aller Träume, so habe ich Freuds Traumdeutung in Erinnerung. Doch wie es Träumen bisweilen eigen ist, geht es in ihnen auch sehr chaotisch zu - am Ende ist weder das Traumrad zu sehen noch jemand, den ich danach fragen könnte. Der Wunschtraum hat sich in einen Albtraum verwandelt, aus dem ich schweißgebadet erwache. Auch dafür hatte der Begründer der Psychoanlalytik eine plausible Erklärung - man ist nach dem Erwachen halt froh, dass es nur ein Traum war, das tut gut.

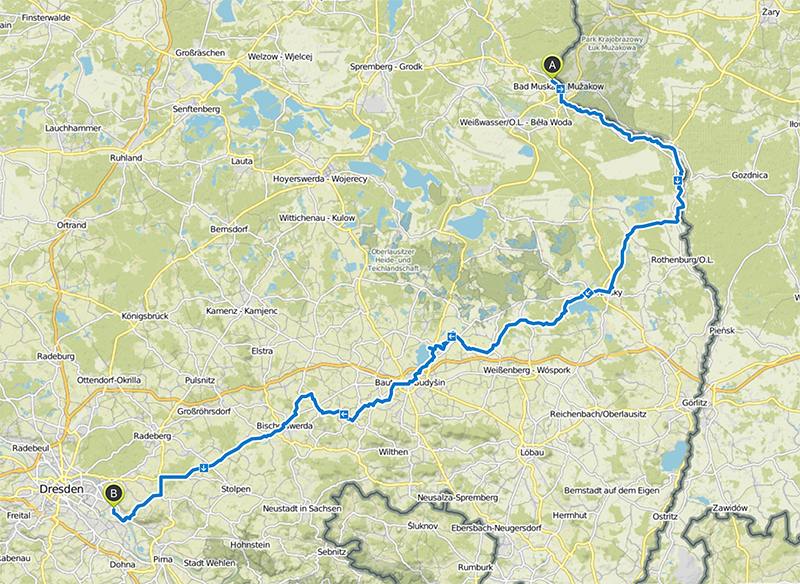

Wegen der langen Wartezeit muss ich nun auch meine Frühlingstour anders konfigurieren. Eigentlich wollte ich regional an meine letzte kleine Herbsttour anknüpfen. Doch dafür wäre die Anreise mit Bahn erforderlich. Sollte sich die Auslieferung des Fahrrades versögern, müsste ich Fahrscheinbuchungen und Quartierreservierungen stornieren. Das alles wäre umständlich und teils mit zusätzlichen Kosten verbunden. Alternativ kommt nur eine Tour ohne Anreise infrage, - eine Tour, die vor der Haustür beginnen kann. Meine Wahl fällt auf den Fürst-Pückler-Radwe durch Lausitz und Spreewald. Einen Abschnitt davon kenne ich bereits durch den Frosch-Radweg,* der seinerseits den Oder-Neiße-Radweg tangiert. Ich erinnere mich an gut ausgebaute Radwege und freundliche Begegnungen, an überwiegend flaches Terrain und viele Seen, an die einzelgängerischen weißen Fischreiher und ganze Schwan-Zivilisationen in der Teichlandschaft bei der Talsperre Bautzen.

Am Vorabend von Himmelfahrt ist es endlich soweit - der junge Verkäufer von der Tretmühle bringt mir mein Traumrad nachhause. Zwei Radelfreunde haben mich in den Wochen des Suchens und Wartens auf einigen Tagestouren begleitet - nun halten auch sie die Neugier nicht länger aus und überraschen mich während der abendlichen Fahrradübergabe mit ihrem Besuch. Der Mann mit der passenden Fahrradversicherung ist auch schon zur Stelle, alles ist organisiert und läuft wie am Schnürchen. Noch bevor die Übergabe und aller Papierkram erledigt ist, wird es finster - das Testradeln ist also auf morgen verschoben. Heute wird nur noch angestoßen, Lausitzer Pils - pro Rad eine Flasche.

Testfahrt 1: Der Ruf des Berges

Gemeinsam mit meinen beiden Radelfreunden teste ich zum Himmelfahrtstag das neue Gefährt, zunächst am steilen Elbhang - durch den Helfenberger Grund geht es hinauf ins Schönfelder Hochland. Das 12-gängige Tretlagergetriebe der Marke Pinion muss keinen Anstieg fürchten - mit 600 % Entfaltung überbietet es das legendäre Rohloff-Nabengetriebe um 100 %. Meine Radlerwaden werden beim Pedalieren durch den Hinterrad-Nabenmotor der Marke GoSwissDrive unterstützt, zwei elektrische Muskelpakete unter dem Liegesitz liefern reichlich eintausend Wattstunden. Auf dem Radweg im Schönfelder Hochland sind zahlreiche Himmelfahrsausflügler unterwegs, die ihren vermeintlichen Vaddertach mit reichlich Promille verdödeln.

Für den Nachmittag sind starke Gewitter angekündigt. Allzuweit wagen wir uns daher nicht in die Ferne. Zu bedenken ist auch die im Tagesverlauf schwindete Schwarmintelligenz - je später der zum Tag des Herren umgewidmete Feiertag desto mehr torkeln die Herren der Schöpfung über die Wege. Deshalb geht es zeitig wieder talwärts. Auf einem schmalen Pfad geht es über Wurzeln und Steine in den Wachwitzer Grund hinab - das Holpern über die Unebenheiten des Waldweges federn die Spiralfedern an jedem Rad ab. Bei der Abfahrt werden vor allem die hydraulischen Scheibenbremsen getestet - endlich gescheite Bremsen! Zurück an der Elbe darf es ein Bier im herrlichen Garten des „Gare de la Lune“ sein.

Der Nachmittag ist noch jung, auch am gegenüber liegenden Ufer gibt es mehrere Biergärten. Wir schaffen es noch bis in den Trollgarten, da zieht das Gewitter schon mit schwarzen Wolken und Blitzen herein. Mein neues Gefährt erhält eine starke Regentaufe - ein Regenbogen spannt sich gleich in doppelter Ausführung über das Frühlingsgrün der Elbhänge. Bis es aufhört zu regnen, haben wir dreimal angestoßen - jeder spendiert eine Runde. Auf jedes Rad ein Hefeweizen - aller guten Dinge sind drei. |

|

Testfahrt 2: Durchs Tal der Ahnungslosen

Am Freitagmorgen radle ich ans andere Ende der Stadt, nach Radebeul, zur Tretmühle, wo ich kleine Mängel meines neuen Gefährts beseitigen lassen und meine Wünsche für die erste Durchsicht besprechen will. Inzwischen duze ich mich mit dem Verkäufer und auch die anderen Mitarbeiter des Ladens tendieren zum Du. Trotz reichlich Kundschaft ist die Atmosphäre entspannt und routiniert. Wir verabreden den Termin und Details für die erste Durchsicht, dann radle ich zur Bahnbrücke bei Niederwartha und linkselbig - an der Gohliser Windmühle vorbei - heimwärts.

|

Auf den Wiesen des Ostra-Geheges starten zwei Ballons, eine sanfte Brise wird sie über die Dresdner Altstadt treiben und weiter an der Elbe entlang. Etwa ein Dutzend Passagiere scheint in der Gondel Platz zu finden. Hoffentlich haben die Luftfahrer ihre Handys am Handgelenk gesichert... Ich lasse die Ballons hinter mir, pedaliere am Altsatdt-Ufer heimwärts. Ich bin schon ein Weilchen daheim, als sie mich einholen und südostwärts in den Abendhimmel entschwinden. |

Testfahrt 3: Und nochmals ruft der Berg

Am Samstag geht es auf eine weitere Testfahrt - wieder begleiten mich meine Radfreunde, diesmal deutlich weiter und hinauf ins Erzgebirge. 650 Höhenmeter beträgt der Höhenunterschied zwischen dem Elbtal und dem Wintersportort Altenberg. Die Strecke hat einige heftige Anstiege zu bieten - noch vor dem Ziel meldet der erste Akku das Ende seine Kapazitäten an. Ich schalte auf das zweite Kraftpaket um, um die letzten Hügel bis zum Ziel zu bezwingen. Heimwärts geht es nur noch talwärts - dabei dient der der Nabenmotor als Motorbremse und rekuperiert Energie, das heißt: er beginnt den noch fast ungenutzten Zweitakku nachzuladen. Wir rollen durchs Müglitztal, rasten kurz am Park des Schloss Weesenstein, kreuzen in Heidenau die B172 und somit die schöngerechneten Abgaswolken deutscher Dieselautos, bis wir wieder auf dem Radweg an der Elbe sind. An der Pillnitzer Fähre kehren wir in den Biergarten hinter der Selbstbedienungsbretterbude ein - da gibt es das Weizenbier vom Fass!

Nach drei ganztägigen Testfahrten auf drei Rädern wird am Sonntag ein Ruehtag eingelegt. Ich treffe die letzten Vorbereitungen für eine Woche Radeln durch Lausitz und Spreewald. Meine beiden Radfreunde erwägen, mich auf der ersten Etappe zu eskortieren. Noch ein alter Freund entschließt sich spontan zur Mitfahrt und reist extra aus dem Westen der Auto-Republik an. Wir treffen uns abends im Biergarten an der Fähre nach Pillnitz, drei alte Freunde, drei Räder, drei Hefeweizen - aller guten Dinge sind drei.

Aller guten Dinge

Am Montagmorgen um 8 holt mich der spontan angereiste Mitfahrer bei mir zuhause in Laubegast ab. Vom Elbe-Radweg geht es nach einem Kilometer zur Fähre nach Niederpoyritz. Der Anstieg über die Elbhänge, die Fahrt durch den Helfenberger Grund, ist mir seit Himmelfahrt vertraut. Die Möglichkeiten des 12-Gang-Getriebes sowie das Zusammenspiel zwischen Bio- und Elektro-Muskeln konnte ich in den vergangenen Tagen optimieren. Am kleinen Stausee in der Dresdner Heide wollen wir uns um 9 mit den beiden anderen zum Frühstückspicknick treffen.

Zunächst ist nur einer der beiden dort, er deckt bereits den Frühstückstisch - der andere war noch unentschlossen, doch dann kommt auch er vollbepackt aus dem Wald zur Lichtung an dem kleinen See geradelt - wir radeln also zu viert. Fünfter im Bunde ist ein Vierbeiner namens Egon - der rennt emsig hinterher oder auch voraus, macht wieder auf Jagdhund, fordert unentwegt das Werfen von Stöcken - und am liebsten die größten, die längsten.

Für den Kaffee stehen sogar Porzellantassen bereit. Eine der Tassen hat all die Umzüge und Eskapaden des letzten Vierteljahrhunderts überstanden - ich hatte sie seinerzeit zu einem Geburtstag verschenkt und heute wird mir mitten im Wald ein Kaffee in eben dieser Tasse serviert! Es gibt noch einiges mehr zu erzählen, um so mehr, da sich einer der Mitradler während des nächtlichen Gepäckpackens ausgesperrt hatte und dann ratlos vor der eigenen Wohnungstür stand. |

Im Wald sind nicht nur Räuber

Um 10 brechen wir auf, Egon sprintet unermüdlich vorneweg oder hintendrein - und den größten Ast behält er als Trophäe im Maul, da darf kein Gegenverkehr kommen. Der Wald ist so herrlich in dieser Jahreszeit, an diesem Vormittag, an diesem Montag - keine Wandergruppe kreuzt unseren Weg, der Wald ist uns. Zwischen Radeberg und Königsbrück geht es über Landstraßen und durch Dörfer. Eigentlich soll es nun durch die Königsbrücker Heide gehen. Doch zwei Polizeibeamte verwehren uns die Zufahrt. Ich frage: Was ist hier los? Was ist der Grund der Sperrung?

Auf diese berechtigte Frage zu antworten sind die Beamten offenbar nicht geschult. Auch meine Gefährten wollen wissen, was hier los ist und welche Alternativen wir haben - alle reden durcheinander. Dann reagiert einer der Beamten professionell und fragt: Wer von euch ist hier der Gruppenälteste? - Ich antworte ohne zu zögern - und ermahne die anderen: Ruhe, Reisegruppe! Den Grund der Sperrung erfahren wir dennoch nicht. Als wir umkehren, verraten uns zwei Fußgänger, im Wald werde ein Mörder gesucht und der sei mit Schusswaffen ausgerüstet - das lasse sich in der SZ online lesen… Warum können oder wollen die Beamten uns nicht sagen, was jeder im weltweiten Webenetz der Nachrichtenmedien lesen kann und wissen darf? Glauben sie, dass wir Bock darauf haben, im Wald einem mit Schießeisen bewaffneten Mörder begegnen zu wollen? Sehen wir so abenteuerlustig aus? Wahrscheinlich.

Egal. Wir müssen auf der Bundesstraße bleiben und können das Städtchen Königsbrück daher nicht umgehen. Hier gibt es einen Supermarkt, an dem wiederum kommen meine Begleiter nicht vorbei. Auch nach der Stadt müssen wir auf der Landstraße bleiben. Als ich das erste Mal seit meiner Kindheit wieder die Radnabe eines LKW auf Augenhöhe erlebe, löst das ein beklemmendes, ein mulmiges Gefühl aus. Außerdem hatte ich im Vorfeld meiner Liegerad-Entscheidung auch noch ein Video gesehen, in dem zu sehen ist, wie ein weltreisender Liegeradler von einem überholenden LKW angefahren wurde - der kräftige junge Mann hatte dann eine gebrochene Schulter und saß damit in China fest…

Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als endlich wieder einen Weg in den Wald zu finden, weg vom gefährlichen Straßenverkehr, weg von Lärm und Abgaswolken. Doch an jedem Weg stehen Polizeibeamte und schwer bewaffnete Sondereinsatzkräfte in schwarzer Kluft. In einer Rechtskurve zweigt links ein Weg in den Wald ab, auch dort stehen zwei Polizei-Transporter. Da gerade kein Gegenverkehr kommt, biege ich mit Schwung in den Weg ab, um die Beamten zu fragen, wo die Sperrung endet. Einer der beiden stürmt mir im Laufschritt in die Quere. Mit der MP im Anschlag sperrt er den Weg, als sei ich der Gesuchte…

Mit einer Handbewegung gestikuliert der schwer bewaffnete Beamte, dass wir umzukehren haben. Wahrscheinlich ist ihm nicht klar, wie martialisch die Kampfmontur und die Gestik auf Zivilisten wirkt. Keine Antwort, nur Gesten. Können diese Rambos nicht reden oder ist es ihnen verboten? Was fürchten sie? Werden sie über Funk überwacht? Lieber nichts als was Falsches sagen? Ein seltsamer Verein ist dieses staatliche Gewaltmonopol. Bei der nächsten Gelegenheit kommen wir endlich wieder in den Wald, endlich ist der Spuk vorbei, endlich wieder frische Luft.

Ein Picknick-Platz lädt zum Verweilen, die restlichen Frühstücksbrötchen werden verteilt - und eine Runde Bierbüchsen. Ich versuche mit dem Handy Informationen über den Polizeieinsatz zu googeln. Erst am Abend finde ich aktualisierte Informationen - der mutmaßliche Mörder, der sich in einer ehemaligen Russenkaserne verschanzt haben und von dort auf seine Verfolger geschossen haben soll, habe sich schließlich selbst erschossen. Vorher habe er einen Beamten angeschossen und einen Diensthund - die Nerven der Sondereinsatzkräfte dürften blank gelegen haben. Das mag die übereifrigen Reaktionen einiger Beamter erklären - der Ernstfall ist halt ernster als die Übung.

Die Strecke zum Quartier in Niemtsch am Senftenberger See hatte ich mittels Karten und Radweg-Apps akribisch genau vorbereitet - ich wollte überwiegend durch Wälder radeln. Die Radler-App lässt sich sogar so einstellen, dass sie wie herkömmliche Navis mit verbalen Ansagen führt. Das erspart den ständigen Abgleich mit der Karte, sofern man der Technik im Orbit Vertrauen schenkt. Doch auf dieser Tour bin ich nicht der einzige, der solche elektronischen Hilfsmittel nutzt - auch meine Begleiter lassen sich elektronisch navigieren. Einer von ihnen hat offenkundig ein anderes Ziel eingegeben - das führt zu Missverständnissen und Diskussionen. Einer der Mitfahrer vertraut auf mein Organisationstalent, die anderen bleiben skeptisch.

An einer Wegeskreuzung gibt es erneut Diskussionen - ich fahre weiter, halte aber an, als ich niemand mehr im Rückspiegel sehe. Möglicherweise bleiben die anderen auch wegen einer Panne zurück, ich versuche es per Telefon zu erfahren - niemand geht ran, ich drehe um und fahre zurück. Wie ich dann erfahre, war ein ehelicher Anruf der Grund der halbstündigen Extrapause. Wie mag das bei größeren Reisegruppen sein? Reiseleiter wäre kein Beruf für mich.

Um so erfreulicher ist die gemeinsame Ankunft am Ziel. Die Pensionsbetreiberin gestattet den Zeltplatz-Mitfahrern, durch ihr Grundstück abkürzen zu können. Der gepflegte Rasen rings um das Schwimmbecken im Garten scheint sich ebenso zum Aufstellen von Zelten anzubieten. Doch es sind Unwetter vorhergesagt, die Wirtin bietet meinen Begleitern den Gemeinschaftsraum an. Für eine sichere Übernaschtung im Haus ist gesorgt, nun braucht es nur noch ein gutes Abendbrot - und ein Bier. Beides findet sich im Biergarten auf dem avisierten Campingplatz, Nachschub lässt sich in einem Senftenberger Supermarkt besorgen. Doch es wird kühl am Abend - ich kehre zum Quartier um. An einem Gartentisch notiere ich mir die Stichwörter des Tages in mein Reisetagebuch - ich werde müde und ziehe mich alsbald in mein Zimmer zurück.

Mit der Sänfte auf fürstlichen Wegen

Am Dienstagmorgen erfreuen wir uns eines reichhaltig servierten Frühstücks. Zwei Sorten Schinken, zwei Sorten Käse erbat einer der Mitfahrer am Vorabend - sonst frühstückt er nur Müsli. Beim Radeln ist alles anders - erst recht im Rudel. Auch der Sonderwunsch Buttermilch, den ein anderer Mitfahrer hat, wird erfüllt. Die Wirtin ist sehr freundlich und entgegenkommend, sowohl zu uns Zweibeinern als auch zu Egon, dem beim Anblick des Hofhundes etwas die Muffe geht. Doch nach einer Weile gegenseitigen Beschnupperns freunden sie sich an und spielen miteinander.

Meine Sachen sind gepackt, damit es nach dem Frühstück gleich losgehen kann. Die anderen fangen jetzt erst damit an, ihre Sachen zu sortieren - ich muss warten, warten, warten. Eine Plauderei mit der freundlichen Wirtin verkürtzt mir die Geduldsprobe. Dann geht es endlich los und wir rudeln gemeinsam zu einem Strand des Senftenberger Sees, wo wir uns verabschieden wollen. Die beiden Dresdner fahren von hier aus wieder heimwärts, der spontane Mitffahrer aus dem Westen begleitet mich weiter.

Die ehemaligen Tagebaulandschaften des Lausitzer Braunkohlereviers werden seit Jahrzehnten „renaturiert“ - einige der riesigen Gruben sind längst zu geflutet, die Seeufer werden schon lange als Naherholungsgebiete genutzt. Wenn ich allerdings die Bagger und Kräne im Norden des Senftenberger Sees sehe und höre, kann ich das viele Beton, das hier bald die Ufer verschandeln wird, schon riechen. Lange wird es nicht dauern, dann werden Restaurants, Hotels und Supermärkte aus den Fundamenten schießen - die dazugehörigen Parkplatzflächen werden bereits planiert. In einigen exponierten Seeblick-Lagen könnten auch exklusive Villenviertel errichtet werden. Doch der Massentourismus wird die künstlich geschaffene Seenlandschaft bald mit Eventgastronomie, mit Diskotheken, mit Motorboot-Lärm und jeder Menge Plastik vermüllen.

Die Kleinode finden sich abseits der Seen, mitten in waldiger Umgebung wurde ein alter Bauerhof zur "Kindergärtnerei" umgebaut - statt glücklicher Hühner und glücklicher Kühe begrüßen mich glückliche Kinder. Eine Besonderheit am Liegeradeln ist, dass man im Sitzen mit kleinen Menschen auf Augenhöhe bleibt und dass man den Ball aufheben und zurückwerfen kann. Natürlich staunen die Kinder vor allem über mein Gefährt: Was issn das fürn komisches Ding? |

Nach viel Grün in der Calauer Schweiz und in den Wäldern und Feldern des Niederlausitzer Landrückens, einem Nachmittag mit etlichen Regenschauern, erreichen wir am Abend das Dörfchen Fürstlich Drehna - die fürstliche Vergangenheit hat hier aber nichts mit Pückler zu tun, sondern geht auf einen Grafen zurück, der nach seiner Ernennung in den Fürstenstand den ungewöhnlichen Namenszusatz veranlasste. Bevor ich mich in die fürstliche und nachfürstliche Historie des hübschen Kaffs vertiefen kann, gibt es allerdings eine Aufgabe zu lösen.

Der Wirt des Gasthof zum Hirsch hat heute Ruhetag, schon beim Buchen gab er mir deshalb seine private Mobilfunknummer, damit ich ihn bei meinem Eintreffen anrufen und auf diese Weise zu meinem Zimmerschlüssel kommen könne. Es ist nach sieben, ich rufe an, vernehme das übliche Signal für die zustande kommende Verbindung, aber niemand nimmt ab. Vielleicht liegt sein Telefon außerhalb der Hörweite, im Auto, oder es gibt ein Funkloch. Ich versuche es immer wieder, es geht auf acht Uhr, wird kühl und graue Regenwolken brauen sich zusammen. Ich mag es nicht, zu diesen Bedingungen und um diese Zeit des Abends keine Gewissheit, darüber zu haben, wo, wie und wann ich mein müdes Haupt zur Ruhe betten kann. Ich hatte nicht die Absicht, bei Regen unter freiem Himmel zu kampieren.

Mein Mitfahrer sieht das wesentlich entspannter: Es wird ja hier wohl noch ein anderes Quartier geben, sagt er, während er am Straßentisch eines Restaurants die Speisekarte studiert und beim Lesen des Wortes Kohlroulade ein Pfützlein im Munde spürt - das Bier zum Vorspülen ist bereits bestellt. Was er nicht wissen kann, ist, dass ich bereits vor zwei Wochen, als ich mein Zimmer buchte, in etlichen Herbergen zu hören bekam, die Hochsaison habe begonnen, es sei nichts mehr frei - die Tage zwischen Himmelfahrt und Pfingsten sind auch bei anderen Frühlingsreisenden beliebt…

Während ich den Wirt vom Hirsch bei sich zuhause anzutreffen versuche, verhandelt mein Spontanmitfahrer bereits mit dem Betreiber des Restaurants Zur alten Schule. Als ich ohne Erfolgsnachricht zurückkomme, beruhigt er, es gäbe noch ein freies Zimmer hier im Hause. Was er wiederum nicht wissen kann, ist, dass ich vor zwei Wochen zuerst auch hier angerufen hatte - mit abschlägigem Bescheid. Nun, gut, ein riesiges Appartement mit Doppelbett ist jetzt frei und allemal besser als eine kühle und regnerische Nacht unter freiem Himmel. Doch ein ausgeschlafener, gut gelaunter Radler werde ich nach einer Unterbringung in einem Raum mit einem bekennenden Schnarcher morgen gewiss nicht sein…

Dann kommt ein schwarzer Pickup und fährt in den Eingan zum Gasthof zum Hirsch - das Auto des Wirtes, wie mir der Betreiber der Alten Schule verriet. Ich quere den großen, gepflasterten Dorfplatz und spreche den den Pickup-Fahrer an, erwähne meine vergeblichen Anrufversuche. Testweise rufe ich ihn in seiner Gegenwart nun erneut an - bei ihm kommt jedoch kein Anruf an. Nach Vergleich der Nummern stellt sich die Ursache der erfolglosen Anrufversuche heraus: es lag an einem Zahlendreher. Wie dem auch sei, für mich steht an dieser Stelle fest, dass ich mein hier gebuchtes Einzelzimmer in Anspruch nehme. Für das Angebot in der Alten Schule, entschädige ich den dortigen Wirt mit großzügigem Trinkgeld aufs gute Abendbrot.

|

Nachdem der Schweiß des Tages abgeduscht ist, treffe ich den Hirsch-Wirt in seinem Büro - trotz Ruhetag führt er mich in den leeren Gastraum und bietet mir ein Bier an, zapft auch sich selbst ein kleines Glas und gesellt sich zu mir an einen Tisch im Hof. Ein großer Sonnenschirm bietet Schutz vor dem gelegentlich einsetzenden Regen. Beim Plaudern erfahre ich einiges über das nahe Schloss, das zu grauen DDR-Zeiten als Jugendwerkhof diente, das heute aber ein schniekes Hotel für betuchtere Gäste ist. Vielleicht hätte es hier auch noch Einzelzimmer gegeben - das Einkommen einer Ukulele-Woche hätte sicher für eine Nacht gereicht…

Irgendwie ist der Wandel dessen, was man als Zeitgeist benennt, bisweilen ziemlich pervers. Schlossgründer ist ein historischer Fürst - in feudaler Leibeigenschaft lebende Bauern hatten für den Luxus einer kleiner Adelsfamilie zu schuften, hatten für ihren Fürsten in Schlachten zu ziehen, ihr Leben zu lassen. Es gibt auch friedliche und unbeschwerte Zeiten. Dann kommen die Weltkriege und mit dem letzten die plünderten Soldaten der Roten Armee, mit ihnen die Despotie des Sowjetreiches und die Diktatur des Proletariats, die in den verwüsteten Gemäuern eine Umerziehungsanstalt für Jugendliche errichten lässt, die nicht den ideologischen Erwartungen der neuen Funktionäre entsprechen.

Und heute? Das um 1950 enteignete Schloss ist wieder in Privatbesitz und das entfernte Attribut „Fürstlich“ ist auch wieder Bestandteil des Ortsnamens Drehna. Das Schloss ist fein restauriert und wieder schön anzusehen, gewiss auch von innen - dafür sorgt eine Brandenburgische GmbH, die auch die umliegenden Höfe verwaltet beziehungsweise verpachtet. Und wer weiß, wer weiß: Falls eines Tages nicht alle Fürsten ausgestorben sind, gehört das schöne Anwesen vielleicht irgendwann auch wieder einem richtigen Fürsten, der den anderen sagt, was sie zu tun und zu lassen haben...

Eine Bühne im Bug

An diesem Mittwoch ist jede Menge Regen vorhergesagt - ein Blick aus dem Fenster bestätigt die nassen Aussichten. Auf dem Frühstückstisch liegen einige große weiße Plastiktüten - das sind die etwas überproportionierten Vorräte meines Mitreisenden, die er für den gestrigen Abend eingekauft hatte - unter anderem Hackfleisch und eine riesige Zwiebel. Infolge der unwiderstehlichen Kohlroulade hat er sie gestern nicht mehr verspeist. Das will er nun nachholen - beim Frühstück. Versteh einer die passionierten Müslifrühstücker. Von dieser mitgebrachten Plastiktütendekoration abgesehen wirkt der Gastraum rustikal gemütlich auf mich - etliche Hirschgeweihe an den Wänden lassen ahnen, dass der Gasthof zum Hirsch nicht nur dem Namen nach eine lange weidmännische Tradition hat. Das Schloss, der von Lenné gestalteten Park und der Gasthof atmen trotz aller historischen Eskapaden noch das Ambiente eines Zeitalters, in dem die Liebe zum Detail stilprägend war. In mir keimt schon jetzt der Wunsch, diese fürstlichen Wege bei einer weiteren Tour nochmals zu beradeln - vielleicht schon im Herbst und dann durch bunte Wälder und frische Morgennebel.

Als ich draußen im Hof auf meinen Mitfahrer warte, der noch am Packen ist, winkt mir der Pächter des Gasthofes zu, ihm in den großen Veranstaltungsraum zu folgen, von dem er mir gestern Abend erzählte. Dabei handelt es sich um einen Anbau aus dem späten 19. Jahrhundert, als das Schloss und der Gasthof in den Besitz einer Bremer Reedereifamilie kam. Der neue Eigentümer ließ den Anbau in Form eines Schiffsrumpfes bauen, so kam ein länglicher Saal mit runden Bullaugen als Oberlichtern heraus - im „Bug“ befindet sich eine kleine Bühne, die werde derzeitig für kabarettistische Aufführungen genutzt, ergänzt der Pächter. Ich versuche mir vorzustellen, wie der Raum wirkt, wenn er mit Gästen gefüllt ist, die an zwei langen Tischreihen tafeln und beim Löffeln der Vorsuppe über die Scherze der Kabarettisten lachen.

Der Pückler-Radweg führt zunächst ins kleine Städtchen Luckau, in dessen Zentrum die altehrwürdige Nikolaikirche die Dächer der benachbarten Gebäude in den Schatten stellt. Ich hab's ja nicht sehr so mit Sakral-Sightseeing, komme aber dem bildungsbürgerlichen Wunsch meines Mitfahrers nach und folge ihm in die mittelalterlichen Gemäuer. Allein der Anblick der barocken Orgel ist überwältigend für mich - wären jetzt noch ein paar Klänge aus Bachs Zeiten zu hören, wäre meine Begeisterung nicht mehr zu überbieten.

Beeindruckend ist aber auch die ausschweifende Fabulierkunst lutherischer Theologen, die ihren Luckauer Kollegen ein Empfehlungsschreiben schicken, um mit selbigen einen Bayreuther Kollegen anzupreisen. Angesichts des rauhen Tones in der heutigen Öffentlichkeit wünsche ich mir manchmal einen Hauch dieser "furnemen" Ausdrucksweise zurück. Andererseits sollte ich wissen, dass die meisten Worte um Persönlichkeiten verloren werden, die das Papier, auf das sie gedruckt wurden, kaum wert sind. Aber es soll ja durchaus noch "erbare, fruntliche" Ausnahmen geben. |

Ein unfreiwilliges DDR-Museum

Von Luckau führt der Pückler-Radweg ostwärts und windet sich durch die „Schlabendorfer Bergbaufolgelandschaft“. Zwischen den künstlichen Seen zwängt sich die A13 hindurch. In einem der Dörfer hat sich ein Tante-Emma-Lädchen erhalten, das man als unfreiwilliges DDR-Museum betrachten kann - das Angebot ist aufs Nötigste beschränkt: Brot, Kuchen, Bonbons, Bier, Schnaps, Zigaretten - das kleine Imbiss-Angebot ist zu Preisen feilgeboten, die auch der ärmste Rentner nicht fürchten muss. Ich bestelle mir ein Paar Wiener und ein Tässchen Kaffee - für beides zusammen zahlt man hier weniger als anderorts für eines von beiden.

Ein Zettel an der Theke teilt mit: Freitag, 18.05.18 geschlossen, Dienstag 22.05.18 geschlossen. - Clever! Da passt das um Pfingsmontag verlängerte Wochenende gut dazwischen. Ein alter Mann bedient sich an einem Kasten Bier, lässt anschreiben, schlürft hinaus und setzt sich zu einem anderen alten Mann an den Tisch vor dem Lädchen - mit je einer Flasche Bier und qualmenden Zigaretten schweigt man sich dort gegenseitig an. Unsere Gegenwart scheint eine willkommene Abwechslung für die beiden Einheimischen zu sein - einer von ihnen hat bereits eine geleerte Likörflasche vor sich liegen. Vielleicht ist er deshalb gesprächiger - seine lallende Zunge dürfte Beleg dafür sein, dass er die vor ihm liegende Flasche vor allem mit sich selbst geteilt hat.

Ja, es wird noch immer viel gesoffen im Osten - wir hatten ja nichts... Nichts außer Bier und Schnaps... Gut, Brot gab es meistens auch, aber man lacht ja nicht vom Brot allein. Wenn ich mir den sogenannten Alkoholatlas der Republik ansehe, bleibt mir nichts, als nüchtern zu konstatieren: Der Osten wird die Sauferei nicht los. Das Grau-in-grau des sozialistischen Alltags liegt fast drei Jahrzehnte zurück, doch in einigen ländlichen Regionen wirkt die Zeit wie stehengeblieben - der lange Atem der Geschichte ist auch in dieser unrühmlichen Hinsicht nicht zu übersehen. Ich erinnere mich, wie in meinen Lehrjahren die Arbeiter gelangweilt auf Arbeit herumsaßen - chronischer Materialmangel, Warten auf den Feierabend schon am frühen Morgen - Bier gab es immer.

Nass, nasser, am nässesten

Immer wieder ziehen wir an diesem Tag die Regensachen an und aus, denn streckenweise kommt die Sonne heraus und lässt den Schweiß perlen. Zum Glück haben wir die Sachen an, als wir in eine von Norden heranziehende Gewitterfront geraten. Ob uns das kleine Überdach vom Kassenhäuschen der Slawenburg Raddusch hätte ausreichend Schutz bieten können, darf bezweifelt werden, doch die Tatsache, auf offner Landstraße von Hagelkörnern bombardiert zu werden, mobilisiert ungeahnte Kräfte. Die einzige Chance, Schutz vor den krachenden Blitzen zu finden, ist jetzt eine Autobahnbrücke, die laut Karte unweit hinter der nächsten Kurve sein sollte. Ziemlich durchnässt erreichen wir die Brücke - und warten, bis das Schlimmste vorbei ist.

Im Spreewald hört der Regen endlich ganz auf, am kommenden Pfingstwochenende werden die Seitenarme und Kanäle der Spree von Hunderten Kähnen und Tausenden Paddelbooten durchpflügt werden. In Burg, dem obersten Touristenkaff des Spreewalds, freuen sich die Gastronomen schon auf sprudelnde Kassen. Der freundliche Betreiber eines Radladens stöhnt schon im Angesicht des zu erwartenden Ansturmes, doch auch bei ihm wird die Kasse klingeln - dafür dürfte vor allem sein umfangreiches Angebot an Leihrädern sorgen. Mir fällt einmal mehr ein, dass meine erste Geschäftsidee zur Wiedereinführung der Marktwirtschaft gleichfalls ein Radverleih war. Die nach der Währungsunion am Straßenrand entsorgten Alträder brachten mich auf die Idee - die ich mit mäigstem Erfolg umsetzte und schnell wieder aufgab. Ich war meiner Zeit und meinen finanziellen Mitteln weit voraus. 28 Jahre später radle ich mit einem sauteuren Hitech-Gefährt durch die Gegend - aber meine eigenen Alträder pflege und hege ich für die kürzeren Touren im Flachland weiterhin.

Die Wirtin der Pension zum Reiterhof bei Schmogrow erblickt mein ungewöhnliches Gefährt und fragt gleich als erstes, ob ich den barrierefreien Eingang benötigen würde. Ich stelle meinen Super-Gaul im Stall ab und lasse ihn von einem Dutzend Pferden bewachen. Nach der obligatorischen Radlerdusche steht ein kleiner Imbiss in der Schankstube bereit - und das wohlverdiente Etappenbier schäumt schon unter dem Zapfhahn.

Feierabend will auch die Wirtin machen - falls wir dann noch ein Bier trinken wollten: Einfach selbst zapfen und einen Strich auf den Zettel machen, sagt sie. Großartig! Das Angebot, sich selbst ein Bier zapfen zu dürfen, ist einfach unwiderstehlich - und sei es nur für ein Foto, mit dem ich den Rest meiner bierseligen Freunde neidisch machen könnte. Ich hätte einen neuen Job als Schankwirt, schreibe ich als Bildkommentar darunter. |

|

Getrennte Wege

An diesem Donnerstag verabschiede ich mich von meinem Mitfahrer - zu seinem Hochzeitstag muss er wieder bei seiner Gattin sein. Die Ehe halbiere die Rechte und verdoppele die Pflichten, spottete Arthur Schoppenhauer - na, einige Vorteile mag sie dennoch haben, und seien es steuerliche. Dank der verdoppelten Pflichten dieser Institution radle ich ab heute wieder allein - wie sonst immer. Das drei Tage andauernde Kleinstgruppen-Experiment ist und bleibt eine Ausnahme. Ich bin von kleinauf einzelgängerisch geprägt, insbesondere beim Reisen will ich die Welt so erfahren, wie es nur allein möglich ist. Ich suche nicht die Einsamkeit, aber Reisen ist für mich wie Lesen - das kann ich am besten allein.

Andererseits bin ich auch nicht dafür geeignet, ein über Wochen in mir gereiftes, gründlich vorbereitetes Vorhaben irgendeiner Spontaneität außer meiner eigenen auszusetzen. Ich hänge beim Radeln meinen Gedanken nach, genieße das Rauschen des Fahrtwindes. Wenn ich im Wald anhalte, möchte ich dem Zwitschern der Vögel lauschen, dem Quaken der Frösche am Teich, dem Tirilieren und Turteln der Natur. Warten oder gar zuhören zu müssen, wenn sich Eheleute gegenseitig anrufen, ist mir beim besten Willen nicht zuzumuten.

Bei Peitz führt der Radweg durch ein großes Teichgebiet, doch die Idylle trügt - am Horizont dampfen die Kühltürme der Lausitz Energie-Kraftwerke - hier wird der Strom gekocht, den die Zivilisation zu brauchen glaubt, um all die Fabriken und Maschinen betreiben zu können, die all den Krimskrams der Marktwirtschaft zu produzieren. Die CO2-Schleudern der Braunkohleöfen verpesten die Luft, erzeugen Feinstaub, erwärmen das Klima - und hinterlassen unbewohnbare Landschaften. Das alles, damit am Wochenende noch mehr Autos über noch mehr Straßen fahren können, weil die Menschen sich nach letzten Oasen des Grüns sehnen - und dort angekommen in Erholungsparks mit Rummelplätzen zusammendrängen lassen wollen. Die Zivilisation verheizt sich selbst, die moderne Zivilisation wird das Ende dieses Jahrhunderts nicht überleben.

In Pücklers Gärten

Die herrlichen Parkanlagen und Schlösser jenes umtriebigen Lausitzer Fürsten, den die Wikipedia einleitend als „Landschaftsarchitekt und Reiseschriftsteller“ präsentiert, kenne ich bereits von vorjährigen Radeleien - mit Vergnügen habe ich damals einige von Pücklers Reisegeschichten gelesen. Ich habe seine Sympathiebekundungen für die von der britischen Monarchie unterdrückten Iren beachtet, aber ebenso seine Verachtung der „faulen Wenden“ zur Kenntnis genommen. Letztere durften in den Grünanlagen des Schlosses zum Ruhme des Fürsten schuften - da missfiel es dem Arbeitgeber offenbar, wenn die "faulen Wenden" nicht im Laufschritt zu Diensten waren. Der Lebemann entsprach in allen Belangen dem Zeitgeist seines Standes, dem Snobismus des höfischen Adels.

|

Zwei bemerkenswerte Denkmäler hat sich der alte Pückler da zu Lebzeiten setzen lassen. Auch seine Parks sind Denkmäler, die Liebhaber gepflegter Parklandschaften verehren ihn als Landschaftsarchitekten, als einen der bedeutsamsten seiner Zeit. Über ihn und sein gärtnerisches Talent schwärmen Museumsführerinnen, als sei der Fürst letzte Woche noch mit Spaten und Gummistiefeln über Blumenbeete gestiegen. In ehelichen Fragen hielt er es mit dem Motto: Einer für alle. Die fürstliche Gemahlin, die Nebenliebschaften und Mätressen finden in den Episoden, die der Reiseschriftsteller der Nachwelt überliefert hat, ihr literarisches Denkmälchen. Und vor allem weiß er, als das Geld knapp wird, um den finanziellen Vorteil einer guten Partie - doch auf diesem Feld bleibt er erfolglos.

Das zwölfjährige Mädchen, das der Fürst als Mittfünfziger bei seiner Reise an den Nil auf einem Sklavenmarkt kaufte und gleichfalls zu seiner Mätresse machte, lässt er von seinen Dienern fürs Flanieren am heimischen Hof konditionieren - nach drei Jahren im Reisetross des Fürsten kann sie französisch parlieren, doch kurz nach der Ankunft in den Lausitzer Gemächern stirbt das Kind. In diversen Säuren, so verfügte der Fürst testamentarisch, sollten seine eigenen sterblichen Überreste aufgelöst werden - das Einäschern war noch nicht erlaubt und die Vorstellung, Mäuse könnten am fürstlichen Gebein nagen oder Maden durch fürstliches Gedärm wühlen, war ihm ein Graus. Für seine Machbuba (arabisch für Liebling) war die konventionelle Bestattung auf dem städtischen Friedhof gut genug.

Im Branitzer Schlosspark zeugen zwei grüne Pyramidchen von der extravaganten Bescheidenheit des Fürsten. Im Museum des Muskauer Schlosses wird ihm weiterhin gehuldigt, seinem aufklärerischen Geist, seinen landschaftsgestalterischen Ambitionen. Und eine Installation mit Liebesbriefdrucker teilt dem romantisch veranlagten Museumsbesucher einen nach Vorliebe-Kriterien verfassten Briefbogen aus, wie ihn der Lausitzer Casanova verfasst haben könnte. Der Absolutismus ist Geschichte, der Sozialismus ist am Ende, der Kapitalismus arbeitet noch daran - es lebe der Tourismus.

Am Abend erreiche ich den Bad Muskauer Schlosspark. Auf der polnischen Seite des Parks sitzen die Angler an der Neiße - dort dürfen sie das noch. Ein alter Mann spaziert mit seiner Frau umher und spricht mich wegen meiner fürstlichen Sänfte an. Dann erzählt er mir, dass er heute seinen 40. Hochzeitstag begehe. Vier Jahrzehnte lang ein gemeinsames Bett und eine Küche, die hoffentlich immer in der Obhut einer gut kochenden Frau war, das verdient meinen aufrichtigen Respekt - ich beglückwünsche den stolzen Mann. Die Sonne sinkt hinter die Türme des Schlosses und blinzelt nur noch vereinzelt durch die Zweige der alten Bäume.

Auf der Westseite des Schlosses flutet die Abendsonne noch ein letztes warmes Farbenspiel über die rotbraunen Fassaden, dann ergraut die barocke Kulisse und ich mache mich auf den Weg zur „Pension am Wasserturm“, wo ich noch auf ein Gläschen in Ehren hoffe. Doch das Restaurant hat in Ermangelung von Gästen schon eine Stunde eher geschlossen. Als ich meine Sänfte in die Garage einschließe, ist noch Begängnis in der Küche - doch vorn am Haupteingang ist schon alles dicht. |

Der Abend könnte also ein Beitrag zur regionalen Senkung der Zahlen im „Alkoholatlas“ Deutschlands werden. Doch ich habe vorgesorgt und damit das Überleben italienischer Winzer gesichert - leider muss ich den Chianti aus dem Zahnputzbecher trinken, der im Bad auf der Spiegelablage steht. Oder aber konsequent verzichten und morgen eine Flasche Wein auf einer Etappe von schätzungsweise 150 Kilometern zu mir nachhause schunkeln. Wem wäre damit geholfen?

Heimwärts

Die Frühstückskellnerin spricht mit osteuropäischem Akzent, sie könnte Polin sein, aber auch Tschechin, Slowakin, Slowenin, Russin, Ukrainerin. Die auf ihren Zähnen glitzernde Spange ist ein Hingucker, den man sonst nur bei pubertierenden Mädchen sieht. Wie kommt eine Blondine, der man ansieht, dass sie ihre besten Jahre längst hinter sich hat, zu einer solchen Zahnspange? Habe ich alter Indianer mal wieder eine neue Dekadenz des Kosmetikwesens verpasst? Egal. Sie ist freundlich, emsig, aufmerksam und herrlich blondiert. Wenn ich mal wieder in Bad Muskau nächtige, möchte ich das Frühstück wieder von ihr serviert bekommen - mit oder ohne Zahnspange.

Heute habe ich die längste Etappe vor mir - ich will zunächst ein Stück an der Neiße entlang, denn von künstlichen Seen und Tagebauwüsten hatte ich genug. Der Frosch-Radweg führte mich vor drei Jahren bereits ein Stück an dem Grenzfluss entlang - ich erinnere mich an gepflegte Radwege und wenige Mitnutzer. Was ich damals nicht mitbekam, ist der Truppenübungsplatz Oberlausitz - damals passierte ich ihn offenbar an einem Ruhetag. Heute findet hinter dem von Hügeln und Wald versteckten Gelände das volle Programm statt: Panzermotoren und Artillerie sind zu hören, Granaten explodieren, MG-Salven knattern - am Himmel dreht ein Hubschrauber seine Kreise... Bei der Anreise werde ich Zeuge der Mörderjagd mit SEK und GSG9 - jetzt, bei der Heimfahrt, bin ich Zaungast einer Gefechtsübung der Bundeswehr. Noch nie war eine meiner Radwanderungen so militant umrahmt wie diese.

Kasemannel Alm - der kleine Biergarten in Werdeck, in dem ich vor drei Jahren eine köstliche Linsensuppe löffelte, ist an diesem Freitagvormittag geschlossen. Wer will und könnte diesen Flecken Erde auch genießen, wenn unweit Granaten detonieren und Helikopter durch die Lüfte schrauben. Vielleicht finden die Gefechtsübungen nur vormittags statt, vielleicht zahlt die Bundeswehr den Anwohnern eine Entschädigung. Vielleicht sind sie die Waffenspiele noch aus Warschauer-Pakt-Zeiten gewohnt. |

Die Sonne hält sich bedeckt an diesem Vormittag. Was solls! Bei schönem Wetter kann jeder fotografieren. Der Grenzfluss zieht eine enge Schleife - bei Lodenau verlasse ich den Neiße-Radweg und biege westwärts ab. Nach dem Dörfchen Neusorge gelange ich in die Noeser Heide, die ich südwärts Richtung Niesky verlasse. Nach der kleinen Stadt schwenke ich wieder westwärts und erreiche das nördliche Ufer der Talsperre Quitzdorf. Bei Malschwitz treffe ich wieder auf bekanntes Terrain, die Teichlandschaft nordöstlich Bautzen durchradelte ich bereits bei anderen Touren. Doch diesmal verfahre ich mich, die Radwegbeschilderung fehlt. Ich frage einen Mann, der mit der vor sich her geschobenen seiner Schubkarre Ortskundigkeit vermuten lässt. Ja, sagt der Mann, die Schilder hat der aus dem Westen zugezogene neue Besitzer der Teiche entfernen lassen, mit allen Eingesessenen und sogar mit dem Bürgermeister habe er sich deshalb angelegt. Und die hiesigen Behörden sind gegen die Willkür eines streitsüchtigen Wessis? Ja, so sieht es aus, antwortet der Mann resigniert.

Auf der Karte wirkt die Teichlandschaft überschaubar, doch aus der Radlerperspektive sieht die Sache anders aus - einige Wege sind verwildert und manchmal endet einer im Dickicht. Ein Schlagbaum versperrt einen anderen Weg, doch das scheint derjenige zu sein, den eine Frau meinte, als sie von „erst rechts, dann links, dann wieder rechts herum“ sprach. Weil ein einzelner Mensch glaubt, dies alles sei nun sein alleiniger Grund und Boden, verirrt sich hier jeder Ortsunkundige - und die Alteingesessenen können nur zuschauen, wie ihre Heimat verhökert wird. Warum kommen immer nur solche abartigen Investoren in den Osten? Die Leute haben es satt, von zugezogenen Großkotzen bevormundet zu werden. Den einst gastfreundlich offenen Türen und Toren folgt Ernüchterung und bittere Enttäuschung - der Willkommensmentalität folgt Argwohn, der Naivität folgt Zorn.

„Was glaubt ihr, was hier los wäre, wenn mehr wüssten, was hier los ist!“ plakatierte ein Anwohner vor seinem Haus auf einem Transparent, als ich vor drei Jahren durch diese Gegend radelte. Erst auf Nachfrage erfuhr ich den Grund der Empörung: „Kupferfracking“ nannte der Mann die Erkundungsbohrungen eines ausländischen Bergbauunternehmens, die einer neuen Methode des chemischen Abbaus von Kupfer dienen sollen. Die Narben des Kohletagebaus klaffen noch überall - und schon soll die Lausitzer Landschaft weiter zerwühlt werden?* Der Hunger nach wertvollen Ressourcen kennt keine Grenzen - die Raffgier ist das Übel, an dem diese Welt zugrunde gehen wird.

Die Schwäne schwimmen zahlreich und ahnungslos von allen menschlichen Eingriffen auf den Teichen, doch die einzelgängerischen Fischreiher, deren zeitlupenartige Bewegungen beim Spähen nach Beute ich damals bestaunen konnte, sucht mein Fernglas vergeblich. Auch am anderen Ende der Teichlandschaft vermisse ich Radwegschilder und verfahre mich erneut. An der Bautzner Talsperre hat sich auch einiges verändert. Der kleine Imbisstand mit der Gulaschkanone ist geschlossen, dafür ist das Schlager-Disko-Gedöns einer nahen „Beach Bar“ nicht zu überhören.

Die sorbische Metropole Bautzen durchquere ich diesmal auf der Hauptstraße und sehe zu, dass ich nach der Durchfahrt schnell wieder auf eine weniger befahrene Landstraße komme. Mehr als die Hälfte der letzten Etappe ist damit geschafft, doch zu dieser späten Nachmittagszeit liegen auch noch einige Anstiege vor mir - und die kosten Zeit und Kraft |

Die Ladung des zweiten Akkus beginnt sich in den letzten Anstiegen des Schönfelder Hochlandes zu erschöpfen. Doch bei der Talfahrt nach Pillnitz werden wieder einige Watt rekuperiert. Längst ist dunkle Nacht und bei der Fahrt durch den finsteren Wald stelle ich fest, dass mein Licht viel zu kurz eingestellt ist. Daher kann ich nur sehr langsam fahren. Um halb 11 erreiche ich mein Zuhause - und weiß nun, wo das Limit meiner Sänfte liegt. 160 Kilometer sind zu schaffen, auch im hügeligen Gelände, denn sollten solche Distanzen nicht der Maßstab für eine Standard-Etappe werden.

Fazit

Die Lausitz-Spreewald-Runde war in erster Hinsicht eine Testfahrt für mein neues Gefährt, aber auch für meine Kompromissbereitschaft - mit den Jahren schwindet sie immer mehr und deshalb werde ich wohl eines schönen einsames Tages gar keine Freunde mehr haben. Sei's drum: Man muss sich entscheiden - für die Freiheit der eigenen Entscheidungen.

Die Entscheidung zum Dreirad war dreifach richtig. Vorbei ist das taube Gefühl, das bei langen Strecken mit dem konventionellen Fahrrad aufkommt, mal im Schritt, mal an den Handgelenken, nicht selten beides. Vorbei ist das Stöhnen und der große Durst an langen, steilen Anstiegen. Und vorbei ist daher auch das Luftanhalten, zu dem die Kolonnen von Ölverbrennern mit ihren giftigen Abgasen zwingen, wo sich die Straße nicht vermeiden lässt. Der GoSwissDrive-Hilfsmotor hilft aber dabei, die Gefahrenzonen schneller wieder verlassen zu können.

Dank der zwei elektrischen Muskelpakete erweitert sich auch mein Radius erheblich. Zwar kam die Kapazität der beiden Akkus (je 558 Wh) bei der 160-Kilometer-Heimfahrtetappe letztlich auch an die Grenzen, aber es waren einige steile Anstieg zu bewältigen. Im flachen Terrain wäre entsprechend mehr möglich. Während der langen Heimfahrt saß ich etwa 14 Stunden im Liegesitz - und nichts schmerzte! Insgesamt pedalierte ich in den fünf Tagen meiner ersten Liegerrad-Reise gut 500 Kilometer. Nicht nur die E-Muskeln, auch meine Bio-Muskeln wurden gefordert, nur eben auf sanftere Weise. Dank meiner Sänfte kann ich den radlerischen Lebenswandel, den ich in den Vorjahren auf zahlreichen Radreisen zu schätzen gelernt habe, weiterführen. Was will man mehr!